1. LATAR BELAKANG

Indonesia menghasilkan lebih dari 56 juta ton sampah per tahun, dengan komposisi dominan organik 60% dan plastik 15% (KLHK, 2023). Hanya sekitar 39% yang dikelola secara layak, sementara sisanya berakhir di TPA yang umumnya masih berstatus open dumping, menghasilkan emisi metana (CH₄) dan lindi beracun.

Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL/PLTSa).

Tujuannya adalah menjadikan sampah sebagai sumber energi alternatif, mengurangi beban TPA, sekaligus mendukung target Net Zero Emission 2060.

Namun, implementasi PLTSa kini menimbulkan dilema kebijakan nasional:

program ini terbentur dengan strategi 3R (Reduce–Reuse–Recycle), prinsip Zero Waste, serta realitas fiskal dan operasional PLN.

Kebijakan baru Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (2025) yang mewajibkan PLN membeli listrik dari PLTSa dengan harga tinggi memperuncing persoalan ini.

2. KONFLIK KEBIJAKAN DAN DAMPAK STRUKTURAL

2.1. Pertentangan PLTSa vs Kebijakan 3R Daerah

PLTSa membutuhkan pasokan stabil 1.000–1.200 ton sampah per hari selama 30 tahun agar ekonomis bagi investor.

Namun, kebijakan daerah — seperti di DIY, Denpasar, dan Surakarta — justru berfokus pada pengurangan timbulan melalui pemilahan, daur ulang, dan komposting.

Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyebut bahwa jika pasokan minimal tidak terpenuhi, daerah bisa terkena punishment kontraktual.

Artinya, daerah yang berhasil mengurangi sampah justru terancam dianggap gagal memenuhi kewajiban energi.

Ini adalah bentuk lock-in policy yang kontraproduktif terhadap semangat Zero Waste Cities.

2.2. Isu Biaya dan Efisiensi Energi

PLTSa berbasis insinerasi termal memerlukan sampah dengan nilai kalor >2.500 kcal/kg, sementara sampah Indonesia rata-rata hanya 1.200–1.800 kcal/kg dan kadar air mencapai 55–60%.

Agar berfungsi stabil, PLTSa memerlukan bahan bakar bantu (diesel/gas), pre-drying, dan sistem kontrol emisi (CEMS).

Akibatnya, biaya listrik yang dihasilkan jauh di atas harga listrik konvensional.

2.3. Kebijakan Baru ESDM 2025: Kewajiban Beli PLN

Aturan baru dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (2025) mengharuskan PLN membeli listrik dari PLTSa dengan harga USD 0,20/kWh (≈ Rp3.200/kWh).

Sebagai perbandingan, listrik PLTU batu bara rata-rata USD 0,09/kWh (≈ Rp1.400/kWh).

Dengan demikian, harga listrik PLTSa lebih dari dua kali lipat dari harga listrik konvensional.

Meskipun bertujuan mendukung energi bersih, kebijakan ini menimbulkan risiko fiskal signifikan:

- PLN harus menanggung selisih biaya pembelian,

- Subsidi pemerintah otomatis meningkat,

- Daya beli masyarakat berpotensi tertekan oleh kenaikan tarif.

2.4. Dampak terhadap Subsidi dan Ekonomi Nasional

- Beban PLN Meningkat

PLN diwajibkan membeli listrik dari PLTSa pada harga USD 0,20/kWh (≈ Rp3.200/kWh), jauh di atas biaya produksi listrik PLN yang rata-rata sekitar Rp1.500/kWh.

Selisih harga sekitar Rp1.700/kWh ini menambah beban keuangan signifikan.

Jika seluruh proyek PLTSa di 12 kota utama berjalan dengan kapasitas rata-rata 10 MW, tambahan biaya tahunan bagi PLN dapat mencapai sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Jika proyek diperluas ke 30 kota, potensi kenaikan subsidi energi nasional bisa menembus lebih dari Rp3 triliun per tahun. - Subsidi Energi Membengkak

Karena PLN menjual listrik dengan tarif bersubsidi, negara harus menutup selisih antara biaya beli dan harga jual.

Hal ini menambah beban APBN dan mengurangi ruang fiskal untuk sektor lain seperti pendidikan atau infrastruktur. - Dampak pada Dunia Usaha

Kenaikan biaya listrik akan memengaruhi seluruh rantai ekonomi — manufaktur, logistik, dan UMKM.

Daya saing industri menurun, biaya produksi naik, dan pada akhirnya rakyat menjadi pihak yang menanggung beban kebijakan.

3. ANALISIS TEKNIS DAN PERBANDINGAN EKONOMI

| Aspek | PLTSa (Sampah) | PLTU (Batu Bara) | RDF/SRF (Alternatif) |

|---|---|---|---|

| Harga Listrik | USD 0,20/kWh (~Rp3.200) | USD 0,09/kWh (~Rp1.400) | N/A (langsung sebagai bahan bakar substitusi) |

| Nilai Kalor Bahan Baku | 1.800–2.500 kcal/kg | 4.500–6.000 kcal/kg | 3.000–5.000 kcal/kg |

| Efisiensi Energi | 18–22% | 35–45% | 30–35% (co-firing) |

| Emisi | CO₂, NOx, dioxin | CO₂, SO₂ | Lebih rendah (terbakar sempurna di kiln) |

| Kebutuhan CAPEX | 3–4x lebih tinggi | Standar | 20–30% dari PLTSa |

| Return Period | 10–15 tahun | 8–10 tahun | 3–5 tahun |

Secara teknis, PLTSa hanya efisien di kota besar yang memiliki pasokan sampah stabil di atas 1.000 ton per hari.

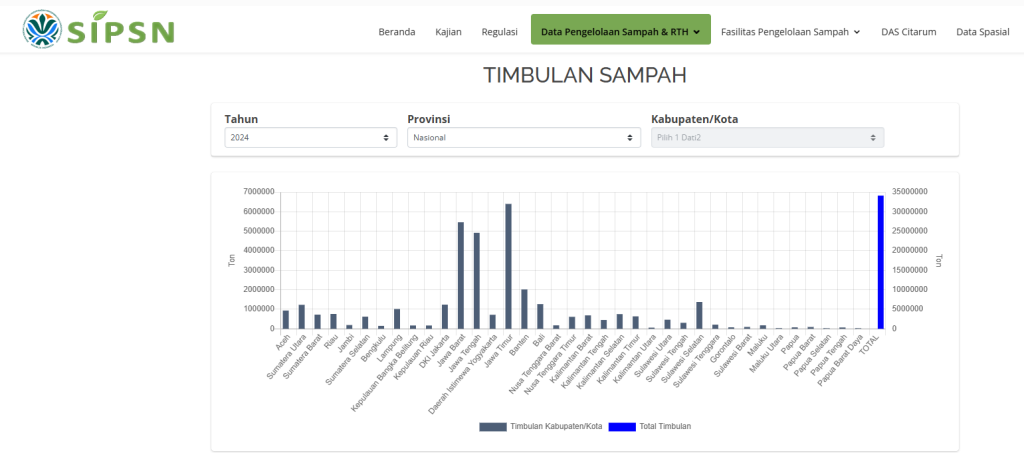

Berdasarkan data SIPSN KLHK tahun 2024, total timbulan sampah nasional mencapai sekitar 34 juta ton per tahun.

Hanya beberapa kota besar seperti DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan yang memiliki pasokan stabil di atas 1.000 ton per hari, cukup untuk menopang operasi PLTSa skala komersial.

Sebagian besar kota lain di Indonesia hanya memiliki timbulan 300–500 ton per hari, sehingga tidak ekonomis jika membangun PLTSa sendiri.

Solusi yang lebih realistis adalah model regional RDF/SRF hub yang mengonsolidasikan sampah dari beberapa kota/kabupaten menjadi bahan bakar substitusi industri (semen atau PLTU).

Oleh karena itu, RDF/SRF menjadi solusi lebih realistis dan adaptif.

Namun untuk mengevaluasi kelayakan secara komprehensif, kita perlu merujuk sejumlah rasio teknis dan ekonomi seperti Waste-to-Power Ratio, Rasio Elektrifikasi, Rasio RDF Transportasi, dan lain-lain. Rasio-rasio ini membedakan antara kota yang sekadar memiliki volume sampah tinggi vs kota yang benar-benar layak secara kelistrikan, logistik, dan pasar energi.

Realitas Timbulan Sampah dan Batas Kelayakan PLTSa

Data SIPSN 2024 (KLHK) memperlihatkan bahwa hanya 18 kota/kabupaten di Indonesia yang memiliki timbulan sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

Dengan kebutuhan minimal sekitar 100 ton sampah per hari untuk menghasilkan 1 MW listrik, maka hanya wilayah-wilayah berikut yang layak secara teknis dan ekonomis untuk PLTSa skala kota besar.

18 Kota/Kabupaten dengan Timbulan Sampah >1.000 ton/hari (SIPSN 2024)

| No | Kota/Kabupaten | Provinsi | Timbulan Sampah Harian (ton/hari) |

|---|---|---|---|

| 1 | Kota Tangerang | Banten | 2.187,41 |

| 2 | Kota Adm. Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 1.988,19 |

| 3 | Kota Surabaya | Jawa Timur | 1.810,81 |

| 4 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 1.768,29 |

| 5 | Kota Medan | Sumatera Utara | 1.731,92 |

| 6 | Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | 1.683,46 |

| 7 | Kota Bandung | Jawa Barat | 1.496,31 |

| 8 | Kota Adm. Jakarta Utara | DKI Jakarta | 1.396,42 |

| 9 | Kota Depok | Jawa Barat | 1.363,09 |

| 10 | Kabupaten Cianjur | Jawa Barat | 1.267,50 |

| 11 | Kabupaten Serang | Banten | 1.200,57 |

| 12 | Kota Semarang | Jawa Tengah | 1.189,71 |

| 13 | Kabupaten Indramayu | Jawa Barat | 1.136,54 |

| 14 | Kabupaten Karawang | Jawa Barat | 1.066,97 |

| 15 | Kota Makassar | Sulawesi Selatan | 1.064,06 |

| 16 | Kabupaten Brebes | Jawa Tengah | 1.021,54 |

| 17 | Kota Pekanbaru | Riau | 1.011,01 |

| 18 | Kota Denpasar | Bali | 1.004,95 |

Analisis Kelayakan Berdasarkan Kapasitas

Jika diasumsikan konversi energi 100 ton sampah ≈ 1 MW listrik, maka potensi kapasitas listrik dari 18 kota tersebut dapat diestimasi sebagai berikut:

- Kota Tangerang (2.187 ton/hari) → ±21,8 MW

- Jakarta Selatan (1.988 ton/hari) → ±19,9 MW

- Surabaya (1.810 ton/hari) → ±18 MW

- Bekasi (1.768 ton/hari) → ±17,7 MW

- Medan (1.731 ton/hari) → ±17,3 MW

- Kota-kota lain → rata-rata 10–15 MW

Total potensi listrik nasional dari 18 kota ini mencapai sekitar 240–250 MW, cukup signifikan namun masih terkonsentrasi di wilayah urban besar Pulau Jawa dan Sumatera.

Artinya, lebih dari 95% wilayah Indonesia belum memiliki volume sampah yang mencukupi untuk model PLTSa konvensional.

Implikasi Kebijakan dan Arah Solusi

Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan “satu model untuk semua daerah” tidak tepat.

PLTSa hanya efisien di kota besar dengan timbulan >1.000 ton/hari, jaringan listrik padat, dan infrastruktur pengangkutan yang mapan.

Sebaliknya, kota dengan timbulan 300–800 ton/hari (mayoritas daerah di Indonesia) lebih cocok mengembangkan ekosistem RDF/SRF regional dengan model:

- Hub and spoke system (satu fasilitas RDF untuk beberapa kabupaten);

- Integrasi dengan pabrik semen atau PLTU co-firing sebagai offtaker utama;

- Optimalisasi residu TPA menjadi bahan bakar alternatif dengan emisi rendah.

4. RISIKO KEBIJAKAN TERGESA-GESA

Kebijakan transisi energi memang penting, tetapi jika diterapkan tanpa perhitungan matang, bisa menjadi bumerang ekonomi.

Contoh dari China menunjukkan: meski agresif membangun energi hijau, mereka tetap mempertahankan PLTU batu bara untuk menjaga stabilitas tarif listrik. Selain itu, di China WTE biasanya disandingkan dengan Data Center, sehingga listrik yang dihasilkan dibeli secara premium oleh Data Center yang haus akan energi listrik.

Jika Indonesia memaksakan PLTSa tanpa persiapan fiskal, sosial, dan teknis, risikonya:

- PLN mengalami defisit,

- Subsidi energi melonjak,

- Tarif listrik naik,

- Daya saing industri melemah,

- Kepercayaan publik terhadap kebijakan energi hijau menurun.

Transisi harus dilakukan bertahap, berbasis data, dan kontekstual terhadap karakter sampah lokal.

Rasio Kunci dalam Menilai Kelayakan PLTSa vs RDF

Pendekatan kebijakan pengelolaan sampah menjadi energi tidak cukup hanya mempertimbangkan besarnya timbulan sampah atau kesiapan teknologi. Untuk memastikan setiap proyek PLTSa maupun RDF/SRF benar-benar layak secara teknis, ekonomi, dan lingkungan, diperlukan seperangkat rasio evaluatif yang mengukur keseimbangan antara pasokan, permintaan energi, efisiensi logistik, dan dampak karbon.

Berikut adalah lima rasio kunci yang sebaiknya menjadi dasar perencanaan setiap proyek waste-to-energy di Indonesia.

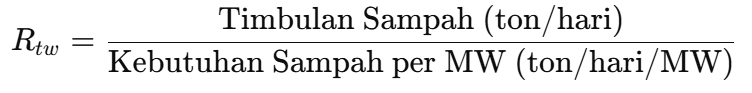

1. Rasio Timbulan terhadap Kebutuhan Energi (Waste-to-Power Ratio – Rₜw)

Rasio ini mengukur kemampuan suatu daerah untuk memasok bahan bakar padat bagi PLTSa.

Rumus dasar:

Dengan kebutuhan tipikal sekitar 100 ton sampah/hari untuk menghasilkan 1 MW listrik, ambang kelayakan ekonomi adalah:

- Rₜw ≥ 10 → layak untuk PLTSa skala kota (≥10 MW)

- Rₜw = 3–9 → cocok untuk PLTSa regional (klaster beberapa kabupaten)

- Rₜw < 3 → tidak layak; disarankan diarahkan ke model RDF/SRF

Contoh: Bandung (1.200 ton/hari) → ±12 MW → layak PLTSa.

Denpasar (500 ton/hari) → ±5 MW → lebih realistis jika dikembangkan sebagai fasilitas RDF.

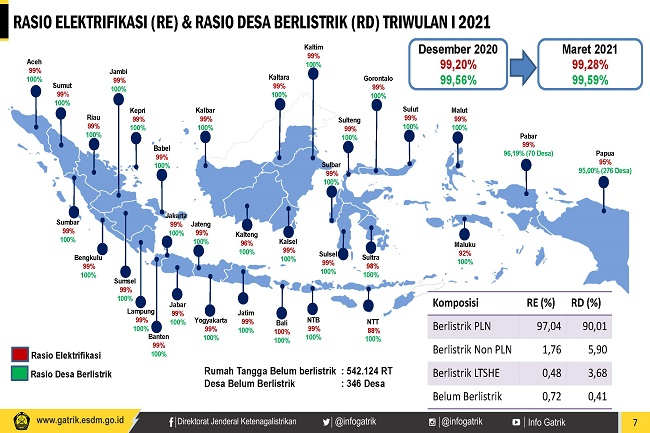

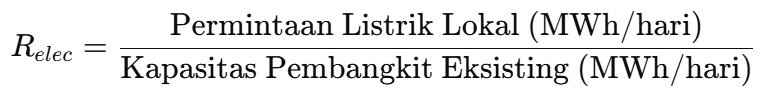

2. Rasio Elektrifikasi Daerah (Power Demand vs Supply Ratio – Rₑₗₑc)

Rasio ini menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan listrik lokal dan kapasitas pembangkit yang sudah ada.

Rumus:

Interpretasi:

- Rₑₗₑc > 1,0 → daerah defisit listrik, PLTSa dapat membantu penyediaan energi.

- Rₑₗₑc < 0,8 → daerah surplus listrik, maka proyek sebaiknya diarahkan pada RDF atau bahan bakar alternatif untuk industri semen.

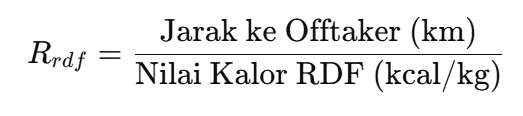

3. Rasio Transportasi RDF terhadap Offtaker (Rᵣdf)

Rasio ini menilai efisiensi biaya logistik pengiriman RDF ke industri pengguna (semen, PLTU, tekstil, dan lain-lain).

Rumus:

Interpretasi:

- Rᵣdf ≤ 0,02 (km per kcal/kg) → transportasi efisien.

- Rᵣdf > 0,05 → tidak efisien karena ongkos angkut menggerus nilai ekonomi RDF.

Contoh:

Cileungsi–Indocement (40 km, RDF 3.000 kcal/kg) → 0,013 → efisien.

Klungkung–Gresik (300 km, RDF 3.000 kcal/kg) → 0,1 → tidak ekonomis.

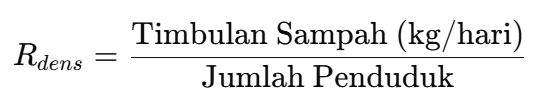

4. Rasio Densitas Produksi Sampah (R_dens)

Rasio ini menggambarkan potensi pasokan berkelanjutan berdasarkan kepadatan penduduk.

Rumus:

Nilai rata-rata nasional berada di kisaran 0,7–0,8 kg/orang/hari.

Kota-kota padat seperti Jakarta dan Surabaya menghasilkan >1 kg/orang/hari (stabil), sedangkan kabupaten cenderung <0,6 kg/orang/hari (fluktuatif).

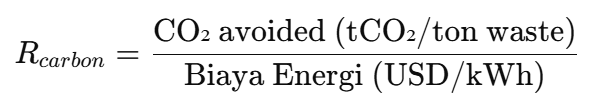

5. Rasio Efisiensi Karbon terhadap Biaya Energi (Carbon Efficiency Ratio – R_carbon)

Rasio ini menilai kontribusi proyek terhadap pengurangan emisi dibandingkan biaya listrik yang dihasilkan.

Rumus:

- PLTSa: ±0,6 tCO₂ avoided / ton waste, biaya ≈ USD 0,20/kWh

- RDF: ±0,45 tCO₂ avoided / ton waste, biaya ≈ USD 0,08–0,10/kWh

Artinya, RDF lebih cost-effective per ton CO₂ yang dihindarkan, sehingga lebih sesuai untuk mekanisme kredit karbon atau pelaporan ESG.

6. Rasio Kesiapan Infrastruktur Daerah (Infrastructure Readiness Index)

Rasio ini bersifat komposit, menilai kesiapan aspek fisik dan kebijakan:

- Ketersediaan lahan TPA dan fasilitas transfer

- Sistem pengumpulan terpilah

- Jaringan listrik yang memadai

- Dukungan regulasi daerah

- Potensi investasi swasta

Setiap indikator diberi bobot 1–5 poin.

- ≥ 20 poin → siap untuk PLTSa skala besar

- 10–19 poin → layak untuk RDF hub

- < 10 poin → fokus pada peningkatan pemilahan dan komposting terlebih dahulu.

Tabel Ilustratif Rasio dan Rekomendasi

| Kota | Timbulan (ton/hari) | Rₜw | Rₑₗₑc | Rᵣdf | R_dens | Rekomendasi |

|---|---|---|---|---|---|---|

| DKI Jakarta | 7 500 | 75 | 0,9 | 0,01 | 1,0 | PLTSa prioritas |

| Surabaya | 2 000 | 20 | 0,95 | 0,02 | 0,9 | PLTSa menengah |

| Bandung | 1 200 | 12 | 0,8 | 0,015 | 0,85 | RDF hub |

| Denpasar | 500 | 5 | 0,85 | 0,04 | 0,7 | RDF modular |

| Kupang | 300 | 3 | 1,1 | 0,05 | 0,5 | RDF + kompos |

Dengan memperhitungkan seluruh rasio ini, perencanaan proyek dapat berpindah dari pendekatan “simbolik” menjadi berbasis data dan rasional, memastikan setiap ton sampah diolah dengan nilai energi, ekonomi, dan karbon yang optimal sesuai konteks lokal.

5. SOLUSI STRATEGIS: TRANSISI CERDAS MELALUI RDF/SRF

5.1. Desentralisasi Pengolahan

Konversi TPS/TPST/TOSS menjadi unit produksi RDF (Refuse Derived Fuel) adalah strategi menengah yang mampu:

- Mengurangi beban TPA hingga 60%,

- Menghasilkan bahan bakar padat 3.000–5.000 kcal/kg,

- Menghemat biaya logistik dan transportasi,

- Menciptakan lapangan kerja hijau lokal.

Model ini telah berhasil diterapkan di Cilacap (Jateng), Klungkung (Bali) dan Cilegon (Banten) dan berbagai wilayah lainnya di Indonesia, di mana residu kering diubah menjadi RDF untuk industri semen.

5.2. Model “Clusterized RDF Ecosystem”

TOSS (5–10 ton/hari) → TPST RDF (100–300 ton/hari)

→ RDF Hub Regional (600–800 ton/hari)

→ Industri Semen/PLTU Co-Firing (Offtaker)

Ekosistem ini memungkinkan sinergi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi (misalnya DIY atau Jawa Barat), dengan pembagian fungsi dan pasar yang jelas.

5.3. Integrasi Digital dan ESG

RDF/SRF dapat dikelola melalui sistem digital seperti Sampah Watch dan ESG Watch, untuk mencatat:

- Volume RDF dihasilkan dan dijual,

- Nilai ekonomi sirkular yang tercipta,

- Jumlah karbon yang dihindari (tCO₂e avoided),

- Sertifikasi plastik dan karbon kredit (IDX Carbon, SRN-KLHK).

Pendekatan ini meningkatkan transparansi, traceability, dan monetisasi dampak ESG.

6. REKOMENDASI KEBIJAKAN NASIONAL

6.1. Reformasi Regulasi

- Revisi Perpres No. 35/2018 agar tidak hanya mengakomodasi PLTSa termal, tetapi juga RDF/SRF, biogas, dan pyrolysis.

- Jadikan harga listrik PLTSa berbasis performa (performance-based PPA), bukan flat rate USD 0,20/kWh.

- Integrasikan RDF/SRF dalam RUEN dan NDC sektor energi-limbah.

6.2. Insentif dan Pembiayaan

- Terapkan skema Green KPBU dan Blended Finance.

- Integrasikan carbon/plastic credit trading dengan SRN-KLHK dan IDX Carbon.

- Prioritaskan dana CSR industri semen dan PLTU untuk proyek RDF lokal.

6.3. Implementasi Daerah

- Setiap provinsi menetapkan RDF Hub Regional minimal satu unit.

- Lakukan konversi TPS/TPST menjadi fasilitas RDF modular 100–200 ton/hari.

- Wajibkan feedstock mapping berbasis data SIPSN dan digitalisasi rantai pasok.

7. KESIMPULAN: MENUJU EKOSISTEM ENERGI CERDAS DAN ADIL

Kebijakan wajib beli listrik dari sampah oleh PLN dengan harga tinggi merupakan niat baik yang tergesa-gesa.

Tanpa reformulasi regulasi dan solusi transisi, kebijakan ini berisiko meningkatkan beban fiskal, menurunkan daya saing, dan menimbulkan resistensi publik.

Solusi yang lebih berkelanjutan adalah ekosistem RDF/SRF desentralisasi, yang:

- Lebih efisien secara ekonomi,

- Selaras dengan prinsip 3R dan Zero Waste,

- Mengurangi emisi karbon tanpa membebani APBN,

- Menguatkan ekonomi lokal berbasis circular economy,

- Menjadi jembatan menuju sistem PLTSa generasi berikutnya yang lebih efisien dan digital.

Dengan strategi ini, Indonesia dapat mewujudkan paradigma baru:

bukan sekadar “membakar sampah jadi listrik mahal”, melainkan “mengelola sampah jadi energi cerdas, nilai ekonomi, dan keberlanjutan sosial.”