Pendahuluan

Di tengah meningkatnya urgensi pengelolaan sampah dan transisi menuju energi bersih, proyek Waste-to-Energy (WtE) menjadi salah satu solusi yang paling sering diangkat. Pemerintah mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di berbagai kota, sementara industri semen mulai melirik Refuse-Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif pengganti batubara.

Namun, di balik semangat ini, banyak proyek yang berpotensi tidak efisien karena perencanaannya tidak berbasis pada data rasio kelayakan yang menggambarkan keseimbangan antara pasokan sampah, permintaan energi, biaya logistik, dan kapasitas serapan industri.

Tanpa rasio-rasio tersebut, pembangunan bisa salah arah: kota dengan timbulan kecil memaksakan PLTSa besar, sementara daerah dengan potensi RDF justru kehilangan peluang ekonomi sirkular.

Mengapa Rasio Kelayakan Penting?

Setiap kota di Indonesia memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan logistik yang berbeda. Ada yang memiliki volume sampah besar tetapi jaringan listrik sudah jenuh, ada yang defisit energi tetapi minim pasokan, dan ada pula yang berdekatan dengan industri semen namun belum memiliki sistem pengumpulan terpilah.

Dengan memahami rasio-rasio teknis dan ekonomi berikut, pemerintah daerah, PLN, dan investor dapat menilai apakah model PLTSa, RDF/SRF, atau hybrid yang paling sesuai dan berkelanjutan secara jangka panjang.

1. Rasio Timbulan terhadap Kebutuhan Energi (Waste-to-Power Ratio – Rₜw)

Rasio ini mengukur kemampuan suatu wilayah menyediakan sampah yang cukup untuk mendukung operasi pembangkit.

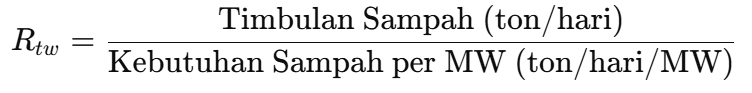

Rumus:

- Kebutuhan tipikal: 100 ton sampah per hari untuk menghasilkan 1 MW listrik.

- Interpretasi:

- Rₜw ≥ 10 → layak PLTSa skala kota (≥10 MW).

- Rₜw 3–9 → layak PLTSa regional (klaster antar kabupaten).

- Rₜw < 3 → tidak layak PLTSa, lebih cocok ke RDF atau SRF.

Contoh:

- Jakarta (7.500 ton/hari) → potensi 75 MW → layak PLTSa.

- Denpasar (500 ton/hari) → potensi 5 MW → lebih cocok RDF modular.

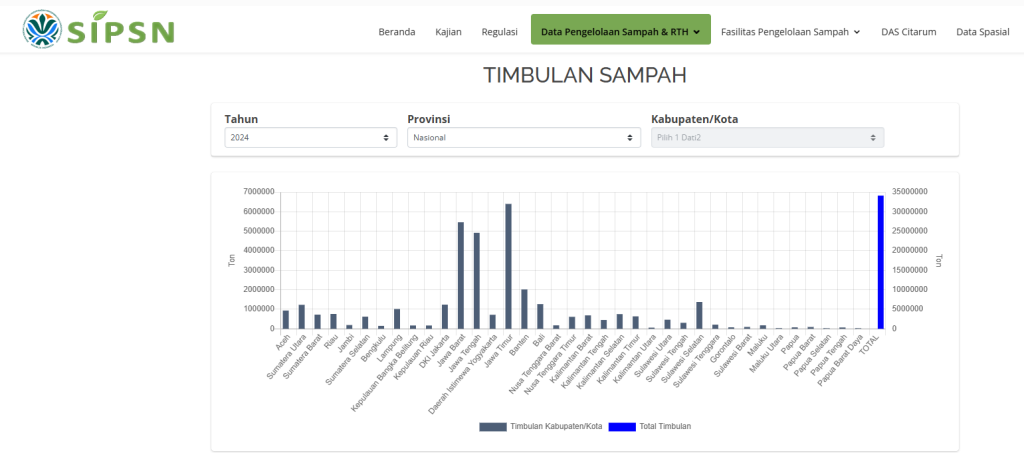

Data SIPSN 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 80% kota di Indonesia hanya memiliki timbulan 300–500 ton per hari, di bawah ambang efisiensi PLTSa termal.

2. Rasio Elektrifikasi Daerah (Power Demand vs Supply Ratio – Rₑₗₑc)

Rasio ini menilai kesesuaian proyek dengan kebutuhan listrik di wilayah tersebut.

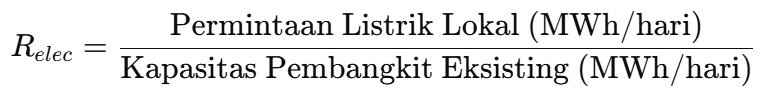

Rumus:

- Rₑₗₑc > 1,0 → daerah kekurangan listrik, PLTSa bisa membantu suplai.

- Rₑₗₑc < 0,8 → daerah sudah surplus listrik, sebaiknya diarahkan ke RDF atau bahan bakar industri.

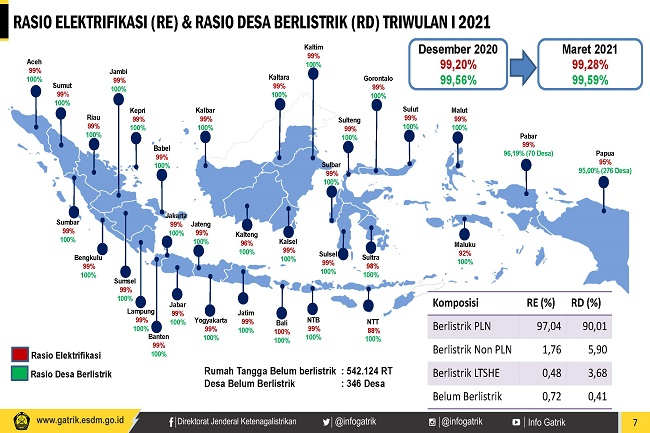

Berdasarkan data Kementerian ESDM (Triwulan I – 2021), rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 99,28%, sementara rasio desa berlistrik mencapai 99,59%.

Hampir seluruh wilayah di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera sudah mencapai rasio elektrifikasi 100%, bahkan mengalami surplus daya karena kapasitas pembangkit PLN lebih tinggi dibandingkan kebutuhan lokal.

Kondisi ini membuat proyek PLTSa berbasis listrik murni di wilayah tersebut berisiko tidak optimal diserap oleh PLN, kecuali jika disertai Power Purchase Agreement (PPA) khusus atau integrasi ke sistem smart grid.

Sebaliknya, di wilayah Indonesia Timur seperti NTT, Maluku, dan Papua, rasio elektrifikasi masih di bawah 97% (Papua 95,07%), dan sebagian besar desa belum terjangkau jaringan PLN.

Kawasan ini memiliki potensi besar untuk pengembangan PLTSa desentralisasi, biomassa, atau sistem hybrid bioenergi berbasis komunitas—bukan untuk ekspor daya ke PLN, melainkan untuk melistriki desa-desa terpencil secara mandiri.

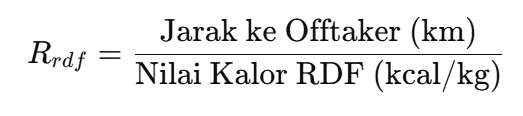

3. Rasio Transportasi RDF terhadap Offtaker (Rᵣdf)

Rasio ini menilai efisiensi logistik RDF ke pengguna industri seperti pabrik semen atau PLTU.

Rumus:

- Rᵣdf ≤ 0,02 (km/kcal/kg) → efisien, biaya angkut masih kompetitif.

- Rᵣdf > 0,05 → biaya angkut tidak ekonomis (>20% biaya RDF).

Contoh:

- Cileungsi–Indocement (40 km, RDF 3.000 kcal/kg) → 0,013 → efisien.

- Klungkung–Gresik (300 km, RDF 3.000 kcal/kg) → 0,1 → tidak efisien.

Rasio ini penting karena supply chain RDF sangat bergantung pada jarak ke industri pengguna. Model RDF hub regional dapat mengonsolidasikan beberapa TPST menjadi satu sistem efisien dengan offtaker utama (misalnya SIG, Indocement, atau Conch).

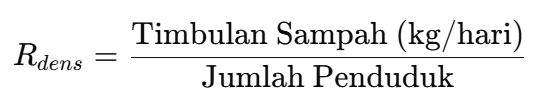

4. Rasio Densitas Produksi Sampah (R_dens)

Rasio ini mencerminkan stabilitas pasokan berdasarkan kepadatan penduduk.

Rumus:

- Rata-rata nasional: 0,7–0,8 kg/orang/hari.

- Kota besar: >1,0 kg/orang/hari → pasokan stabil.

- Kabupaten: 0,4–0,6 kg/orang/hari → pasokan fluktuatif.

Kota dengan R_dens tinggi bisa merencanakan fasilitas termal (PLTSa), sedangkan daerah dengan densitas rendah lebih cocok mengembangkan RDF dan komposting terintegrasi.

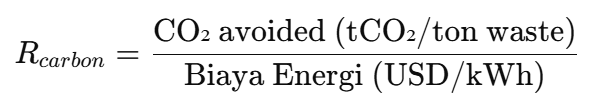

5. Rasio Efisiensi Karbon terhadap Biaya Energi (Carbon Efficiency Ratio – R_carbon)

Rasio ini mengukur efektivitas proyek dalam menekan emisi karbon dibandingkan biaya produksi listriknya.

Rumus:

- PLTSa: 0,6 tCO₂ avoided/ton waste, biaya USD 0,20/kWh.

- RDF: 0,45 tCO₂ avoided/ton waste, biaya USD 0,08–0,10/kWh.

Artinya, RDF menghasilkan nilai karbon lebih murah per ton CO₂ yang dihindarkan. Ini menjadikannya lebih bankable untuk skema perdagangan karbon atau pelaporan ESG di sektor industri.

6. Rasio Kesiapan Infrastruktur Daerah (Infrastructure Readiness Index)

Rasio ini bersifat gabungan, menilai kesiapan aspek fisik dan kelembagaan:

- Ketersediaan lahan TPA dan infrastruktur pengumpulan sampah

- Karakteristik Sampah

- Jaringan listrik dan akses transportasi

- Dukungan peraturan daerah dan izin lingkungan

- Potensi investasi dan minat swasta

- Kapasitas manajemen dan SDM

Penilaian dilakukan dengan bobot 1–5 poin untuk tiap indikator.

- ≥ 20 poin → layak PLTSa.

- 10–19 poin → layak RDF hub.

- < 10 poin → fokus peningkatan dasar pemilahan dan daur ulang.

Tabel Ilustratif Perbandingan Rasio dan Rekomendasi

| Kota | Timbulan (ton/hari) | Rₜw | Rₑₗₑc | Rᵣdf | R_dens | Rekomendasi |

|---|---|---|---|---|---|---|

| DKI Jakarta | 7.500 | 75 | 0,9 | 0,01 | 1,0 | PLTSa prioritas |

| Surabaya | 2.000 | 20 | 0,95 | 0,02 | 0,9 | PLTSa menengah |

| Bandung | 1.200 | 12 | 0,8 | 0,015 | 0,85 | RDF hub |

| Denpasar | 500 | 5 | 0,85 | 0,04 | 0,7 | RDF modular |

| Kupang | 300 | 3 | 1,1 | 0,05 | 0,5 | RDF + kompos |

Penutup

Pendekatan berbasis rasio membawa perubahan paradigma penting: dari proyek yang reaktif menjadi proyek yang prediktif dan kontekstual.

Alih-alih membangun PLTSa di setiap kota, Indonesia perlu memetakan rasio-rasio ini secara nasional untuk menentukan wilayah prioritas PLTSa, RDF regional, dan pusat daur ulang terintegrasi.

Dengan demikian, setiap ton sampah tidak hanya dilihat sebagai beban, tetapi juga sebagai sumber energi, ekonomi, dan karbon yang bernilai — dengan perencanaan yang ilmiah, realistis, dan berkeadilan antar wilayah.